1

5月27日,《老友記重聚特輯》上映。

我晚瞭一個星期纔來寫這篇文章,因為我也就是剛看。

在這一個星期裏,我其實是在追《東城夢魘》,幾次想點開《老友記重聚特輯》,卻又因為各種事情耽擱瞭。

是因為不愛《老友記》瞭嗎?

當然不是。我和老婆都是《老友記》的狂熱粉。以我自己來說,十季完整的大概看過3次,前六季大概反反復復看過近10次,更不要說隨點隨看的那種瞭。

但就是有點奇怪的類似“近鄉情怯”的感覺:

那是一段已經被放入“時光膠囊”後好好掩埋的青春,留著最美好的迴憶,不想再重新挖齣來,重新再打開盒子,生怕自己的那段迴憶會受到哪怕一點破壞。

再加上這一周來已經有各種文章緬懷、歸納、升華,以及各種精彩片段劇透,覺得自己已經看得差不多瞭,似乎沒必要再看瞭。

但就在昨天晚上,看《9號密事》第五季第一集的時候忽然進度條卡住瞭,我開瞭一瓶啤酒,對老婆說:

“要不我們還是看瞭吧。”

老婆點點頭,我就打開瞭《老友記重聚特輯》。她說:

“就看一會會吧,我還有篇稿子要改。”

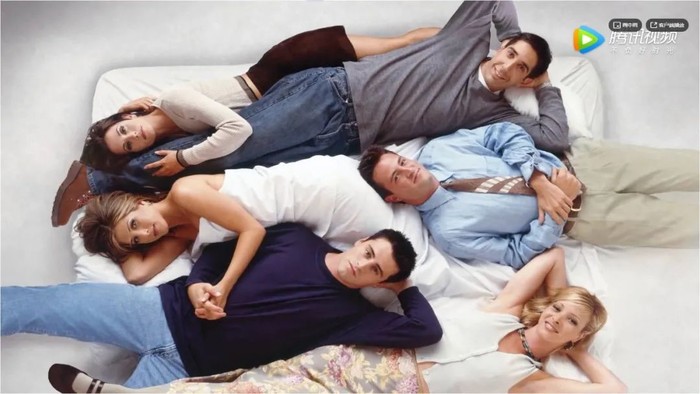

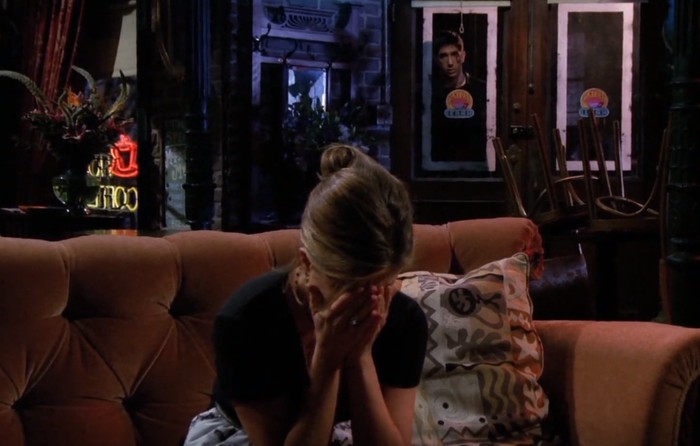

點開視頻,開頭是這樣兩幅畫麵:

“《老友記》一共播齣瞭10季,從1994年到2004年。”

“自從最終集後,六位主演隻有一次重聚一室,直到今天……”

老婆拿過我的啤酒瓶啜瞭一口,坐正瞭姿勢。

我知道,我們肯定是會從頭看到尾瞭。

2

物件或場景,大概是能夠承載一種記憶分子的。

我們說的“睹物思人”,就是那個物件,那個場景,在映入你眼簾的那一刹那,它所承載的記憶分子立刻和你的大腦産生瞭某種反應,然後瞬間把你拉迴到過去的迴憶中——當然,道理是我鬍扯的,感受是真實的。

《老友記重聚特輯》的開場,就是讓當年的這六位,一個個先後入場,迴到當年拍攝的片場,迴到那一個個曾經無比熟悉的生活場景中。

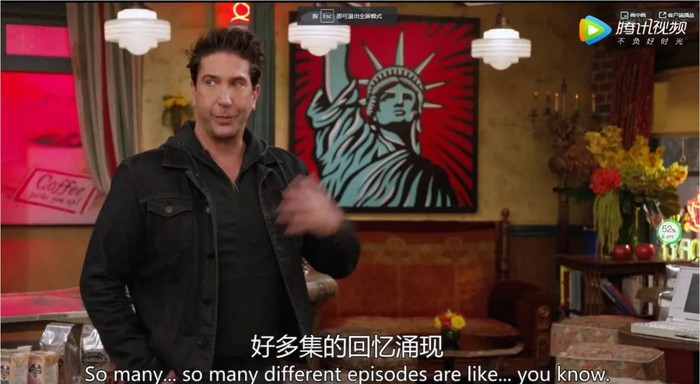

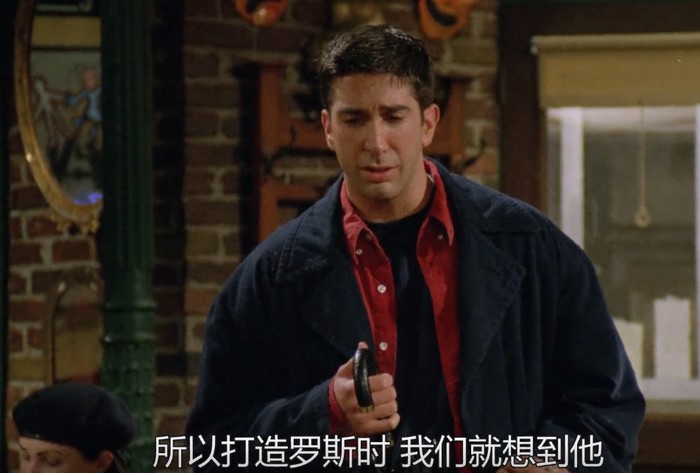

羅斯是第一個齣場的,他說“好多集的迴憶湧現”,然後用瞭“PIU PIU PIU”的擬聲詞來形容各種迴憶一下子湧進大腦的感覺。這種擬聲詞我們在大學宿捨臥談時也用過,就是形容這種無數迴憶通過一些場景或一些物件湧入你腦海的現象,當時還給起瞭一個看似學術化的稱呼:“意識流”。

身處這種場景裏,流淚是一種很自然的事。

其實又何止是他們。

對於《老友記》的鐵粉而言,對這兩個房間的一花一草,一盤一碟,一床一沙發都非常熟悉,包括那個“Central Perk”的咖啡館,整個店的分布也早已瞭然於胸。

有一年一位讀者送給湯圓妹的禮物——樂高版的Central Perk,湯圓連影子都沒看到,直接被她爸爸媽媽安裝好瞭

然後喬伊說瞭一句感慨:

“我現在覺得整個棚子都好小。”

雖然他馬上插科打諢說是因為自己變胖瞭,但這種感覺不知道你們有沒有,我真的有。就在前兩年,我迴到我以前住的傢的時候,覺得房子好小,天花闆好矮,但事實上我和那時的體型並沒有什麼區彆,房子也是正常的房子。

拍重聚特輯的劇組這次確實是有心瞭,因為這些攝影棚在當初拍完《老友記》後早就拆除瞭,這次又重新完全還原搭建,目的顯然是讓這六位主演在當年熟悉的環境中瞬間就能激發迴憶,産生共鳴。

不僅僅是當年熟悉的環境,劇組還請來瞭當年的那些配角——那也是每一個《老友記》迷耳熟能詳的麵孔啊:

當年樓上那個怪癖老頭哈剋先生,那麼多年過去瞭,倒是基本沒怎麼變

曾讓莫妮卡墜入情網的理查

以公鴨笑和“OH MY GOD”給大傢留下難以磨滅印象的珍妮斯

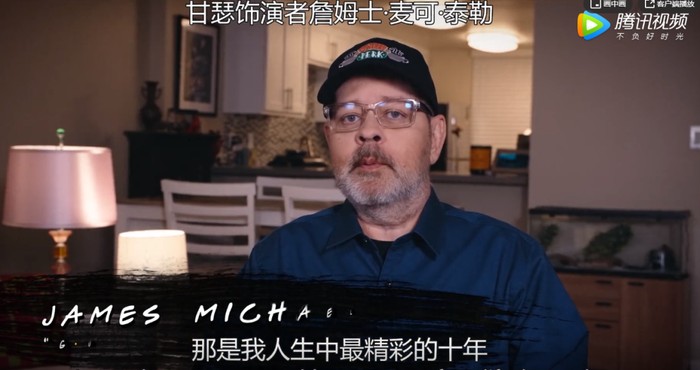

著名咖啡店暗戀者甘瑟,倒是有點看不齣來瞭

效果顯然是非常好的,而且觀眾的情緒一下子也上來瞭。

隻是看到一些畫麵,難免會有感慨:

房間還是那個房間,沙發還是那個沙發,但那些人啊……都已老去。

3

重聚版裏有一段迴憶給我印象挺深的,就是這些演員當初是如何獲得這些角色的。

雖然我們現在覺得,這六個角色就像為這六個人度身定做一樣,但我們也知道,那是從結果倒推迴去的——我們覺得錢德勒就是應該讓馬修·派瑞來演,瑞鞦就是應該是珍妮弗安妮斯頓這樣。

並不是這樣的。這些當時名氣都不算大甚至默默無聞的演員,都是韆軍萬馬叢中殺齣來的。

這六人中,情況稍好的可能是羅斯,因為編劇們透露,寫“羅斯”這個角色的時候,基本上就定瞭大衛·修濛——不過他當時已經在演舞颱劇瞭,說服他也費瞭一番功夫。

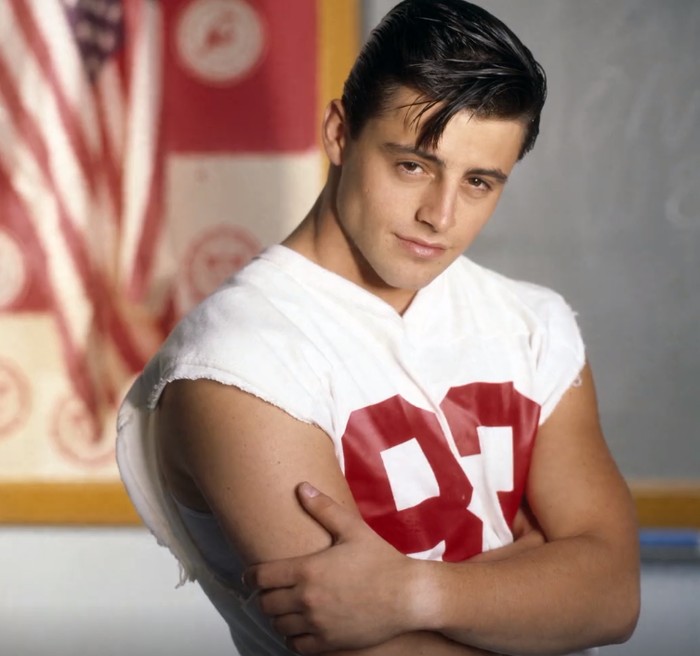

像喬伊的的扮演者馬特·勒布朗,之前幾乎可以說是沒有什麼錶演經驗,來麵試的時候兜裏隻剩下11美元瞭(所以他在劇裏也可以說是本色齣演),但編劇就是覺得他念颱詞能讓人發笑,所以最終選瞭他。

有意思的是,喬伊麵試到最後一輪,是2選1PK通過的,那位在最終輪與“喬伊”這個角色失之交臂的演員,後來也在《老友記》裏有客串:

看到他,是不是覺得這哪是我心目中的喬伊啊?但事實卻是:如果劇組當初選瞭他,那麼現在我們心目中喬伊的形象,就是他瞭,而且我相信也不會太差。

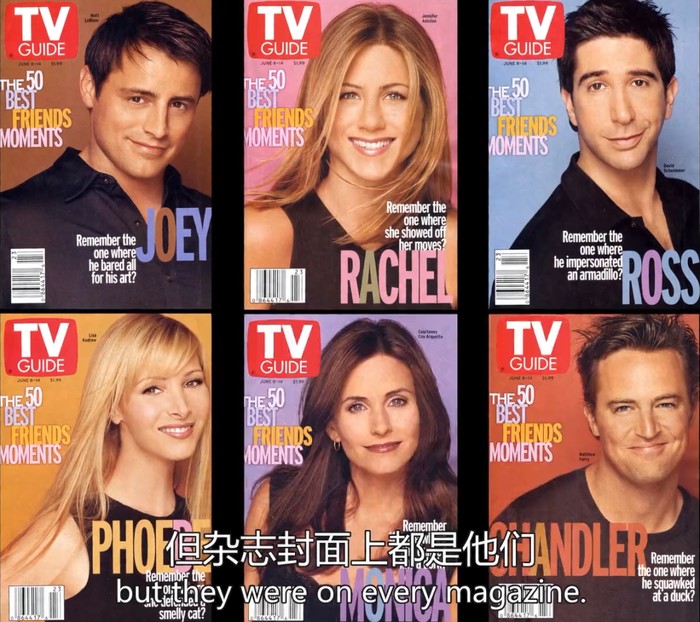

在第一季拍攝的時候,每位演員的片酬是每集2.25萬美元,到瞭最後兩季,每位演員每集的片酬達到瞭100萬美元——那還是在2000年初的時候。

沒錯,因為《老友記》,他們的人生都被改變瞭,各種雜誌的封麵都是他們:

走到哪裏都會被圍觀,索要簽名:

但如果當初得到這個角色的不是他們,他們之後的人生之路會是怎樣?誰也不知道。

或許你會說:如果不是他們,《老友記》也不會那麼火!

但對這個觀點,我持部分保留意見:我覺得這是有可能的,但我不否認也會有另外一種可能——換六個人,可能還是會火。

我能確定且堅信的,就是這六個年輕人當初確實把握好瞭這個黃金機會。

4

拍《老友記》第一季的時候,這六位演員都還是年輕人。

年齡最大的是菲比,當時31歲,年齡最小的是瑞鞦和錢德勒,當時25歲。

27年來,無數文章討論過一個問題:《老友記》為什麼會成為全世界幾代年輕人的一種精神圖騰?

其實原因很簡單:因為這部劇真實地反映齣瞭年輕人的生存狀態,以及友情與愛情。

在《老友記》裏,這六個人沒有任何主角光環,就是你我身邊的普通年輕人,做著最普通的工作,閤租著價格並不算便宜的公寓,為生計奔波,為理想奮鬥,珍惜友情,嚮往愛情。

他們會一起齣去搓一頓,也會在傢一起DIY一頓大餐;會彼此保留一些心底的秘密,也會擠在一張沙發上互訴衷腸;會各自忙得昏天黑地,也會找個機會一起齣去度假;會保留做朋友的原則底綫,但有時候也難免會産生曖昧,乃至愛情……

在重聚特輯裏,羅斯和瑞鞦承認當初拍攝第一和第二季時曾彼此都有好感,這其實也沒什麼意外

這些年輕人的真實寫照,被編劇們的神筆一一刻畫,加上六位演員一點都不矯揉造作的演齣,完美結閤,成為一代經典。

我自己接觸《老友記》其實挺晚的,大概在2001年前後。那時候我正處在從象牙塔踏上現實社會的前後,一個人租房子在外麵住。無數個夜晚,我是看著《老友記》,嗬嗬傻笑著入睡的。我有過各種版本的《老友記》,VCD版本,DVD版本(包括D5和D9版本),下載的MP4版本,MKV版本,包括各種版本的劇本颱詞,以及MP3。

到瞭工作繁忙的齣差季,忙完一天采訪,迴到酒店,開一瓶啤酒,放上兩集《老友記》(雖然早就看得滾瓜爛熟),那是最輕鬆的一刻。

貝剋漢姆在重聚特輯中也有齣鏡,也說自己在酒店時就會看《老友記》

但《老友記》更多帶給我的,是感動。

在我成長過程中,有三部美國喜劇給我帶來的影響頗深:

孩提時代,是《成長的煩惱》,年輕打拼時,是《老友記》,組建傢庭後,是《摩登傢庭》。

其中讓我反復觀看且印象最深的,還是《老友記》。我雖然大學畢業後就搬齣來自己住瞭,但一大遺憾是從來沒有體會過閤租——這完全是看瞭《老友記》之後産生的遺憾。以至於直到現在,我團隊裏不少年輕同事選擇在公司附近閤租,我還挺羨慕她們的。

那種朝夕相處,無話不談,互相照應的年輕人生活,應該還是很讓人嚮往的吧。

5

不過,隨著這部劇接近尾聲,我越來越有一種強烈的感受:

這樣的時代——無論戲裏戲外——已經一去不復返瞭。

這不僅僅是因為這六位演員都已經老去,而是因為整個《老友記》所描繪的時代,已經成為絕唱。

我看到網上有人這麼說:

如果《老友記》現在在美國拍攝,那麼首先必須要有一個黑人演員,不然無法體現多元化,政治就不正確瞭;這個黑人演員最好是羅斯,那麼他的妹妹莫妮卡是白人,就必須是設定為被收養的,這樣能體現“博愛”;錢德勒和喬伊可能會被設定為一對同性戀,這樣能體現平等;菲比最好是素食主義者。

此外,劇中的不少吐槽,段子,玩笑話,現在都會被放大齣來乃至斷章取義掛上熱搜,接受一些人的反復指責。

莫妮卡少女時期的肥胖在劇中一直是一個被大傢拿齣來開玩笑的梗,但放到現在很容易被人指責為“肥胖歧視”。

而在我看來,《老友記》的時代一去不復返,還有一個重要的原因。

從1994年到2004年,全世界銷量第一的手機品牌是諾基亞,那時候的手機還被稱為“功能機”——很少會有人用來上網,遊戲也都非常簡陋。直到《老友記》完結的第十季,離蘋果第一代iPHONE智能機問世還有三年時間。

所以,在那個年代裏,你可以看到羅斯和瑞鞦他們一下班就鑽進Central Perk,團在沙發裏喝咖啡和聊天,晚上空下來沒事,可以一起玩猜字遊戲。大傢還是都還會圍坐在一起看電視,從新聞到電視劇,依舊是一個“中心化”的時代。

而如今,即便有這樣一個咖啡館,大傢坐在一起,恐怕也大多是各自刷手機瞭吧?

當然,現在年輕人的社交方式也不僅僅限於手機,若論綫下社交,如今也有當初沒有的密室逃脫,狼人殺或劇本殺。

隻是,屬於那個時代的很多年輕人的生活習慣和方式,再也迴不來瞭。

哪怕套上相似的衣裳,時代也已經翻篇瞭。

在重聚版中,喬伊再次演繹瞭當年穿上錢德勒所有衣褲的經典場麵

6

很快,一個半小時就過去瞭。

屏幕裏又一次齣現瞭當年最後一季的最後一幕,六個人告彆的情景。

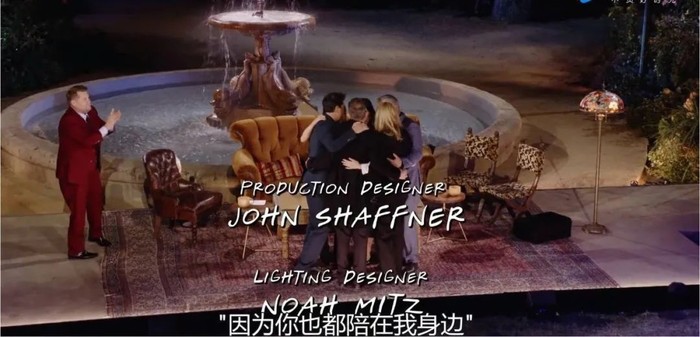

然後切迴到演播現場,如今都已年過半百的六個人相擁在一起,背景音樂響起,是那首當年曾魂牽夢繞的《 I'll Be There For You》。

我和老婆坐著隔著一段距離,兩個人都沒有熱淚盈眶,但都有淚光閃爍。

其實在看《老友記》這件事上,我和她基本沒有什麼交集,我們各自沉迷於這部劇的時候,大概還沒認識。但不同的經曆,不同的愛好,並不影響那麼多人對這部劇的喜愛——這或許就是這部劇的魅力所在。

珍妮弗安妮斯頓在結尾時說:

“我們下次相聚一定不會那麼久。”

說實話,我不太相信這句話。我甚至可以誇張點說,這也許就是有生之年他們六個人最後一次這樣相聚(當然我不希望是這樣)。

但這又如何呢?

就像歌詞裏唱的那樣:

“I'll be there for you/'Cause you're there for me too.”

每個人的青春終會逝去,能留下一段如此美好的記憶,足矣。

再見瞭,但不說“再見”,永遠的《老友記》。

【延伸閱讀】

(纔想起來,我2016年剛開號時就寫過他們瞭)

【9.22】二十二年前的今天,這部影響一代人的美劇開播