愛慾、社會與神聖:再論列維納斯的普魯斯特解讀

王嘉軍

[文章來源]:《首都師範大學學報(社會科學版)》2024年第6期

摘要:普魯斯特是列維納斯經常談論的作家之一,在作於20世紀40年代的《戰俘札記》《普魯斯特作品中的他者》和《時間與他者》等作品中,列維納斯集中討論了普魯斯特作品中的愛慾,並闡發了其中自我與他者既關聯又分離的關係,並將其視為一種多元性,而非統一性的社會關係之基礎。結合列維納斯的相關著述及其作為戰俘時的境遇,還可以發現他在普魯斯特的作品中發現了一種肉身性的時間,這種時間對立於追求同一性的歷史,並顯露了一種救贖維度。列維納斯曾經作為“人質”的處境,亦影響了他晚期對於阿爾貝蒂娜之“人質”狀態的闡發,在這一闡發中,普魯斯特作品中的人物由於其負罪和贖罪意識而可以接近神聖。

關鍵詞:列維納斯;普魯斯特;愛慾;社會;神聖

普魯斯特是列維納斯經常談論的文學家之一,不過,在提及普魯斯特時,列維納斯通常都是在隱晦地批評普魯斯特的唯美主義。直到1947年,他才在《丟卡利翁》(Deucalion)發表了《普魯斯特作品中的他者》一文,系統地闡述了他對普魯斯特的理解。在這篇文章中,列維納斯既重申了對普魯斯特將美視為偶像的唯美主義之批評,同時又揭示了普魯斯特作品中暗含的倫理維度和形而上學維度[1]。在列維納斯那裡,形而上學首先意味的是一種絕對的分離,普魯斯特作品中自我和他者之間的不相融性,本身就指示出了一種形而上學性質,而這種分離的形而上學恰恰是倫理的。倫理關係因為這種分離,而不會被總體所統轄,從而可以通向無限。

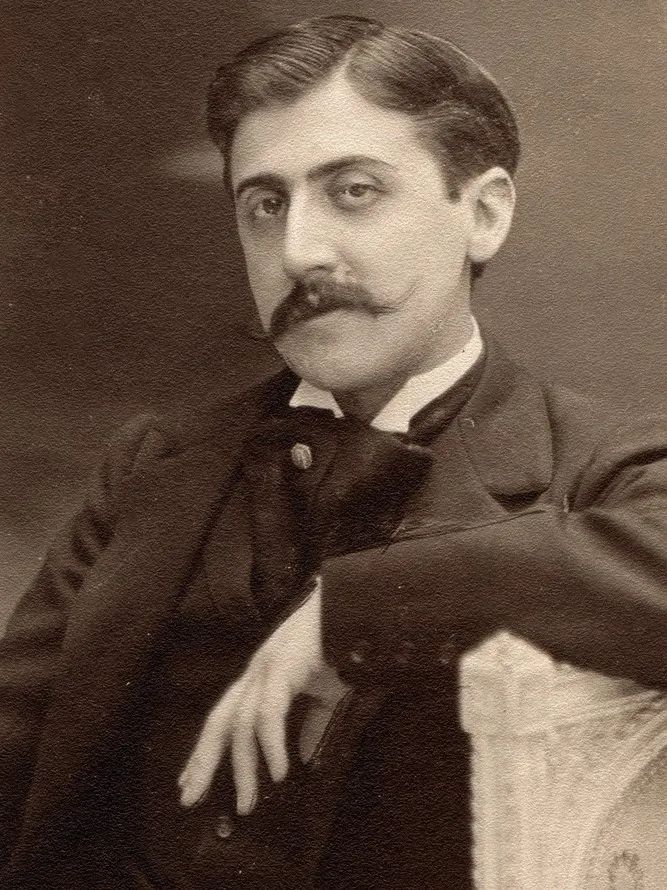

【法】馬塞爾·普魯斯特 Marcel Proust(1871-1922)

自2009年,法國開始陸續出版列維納斯生前未刊作品選集,其中第一卷中的《戰俘札記》作於1940—1945年,列維納斯在二戰中被俘期間。在這些札記中,列維納斯頻頻提到普魯斯特,可見普魯斯特對於其思想的重要性。通過札記可以看出,列維納斯當時閱讀的主要是《追憶似水年華》中的第五卷《女囚》(La Prisonnière)和第六卷《女逃亡者》(Albertine disparue),尤其《女囚》正是列維納斯評論普魯斯特最核心的文本。在這些札記的第一本筆記本中(該筆記開始於1937年9月[2]),列維納斯還列出了他其時的寫作計劃,包括:

哲學類:1)存在與虛無

2)時間

3)羅森茨維格

4)羅森堡[3]

文學類:1)悲傷的富有

2)非現實和愛

批評類:普魯斯特[4]

由此可見列維納斯的寫作野心,正如列維納斯的兒媳,同時也是列維納斯研究專家和其生前未刊作品文集的主要編撰者丹妮爾·科恩-列維納斯(Danielle Cohen-Levinas)所說:他將他的寫作“構想為一個星叢,這一星叢通過文學和批評來闡述哲學”。[5]又或者說,在列維納斯那裡,哲學、文學和批評三位一體,互不可分,處於相互詮釋的關係之中。因此,文學和批評是理解列維納斯哲學的必要環節,而普魯斯特便是其中最閃耀的一環。在本文中,我們將主要基於以上文獻以及列維納斯在同時期寫作的《時間與他者》一書,來解讀列維納斯對普魯斯特的闡發。

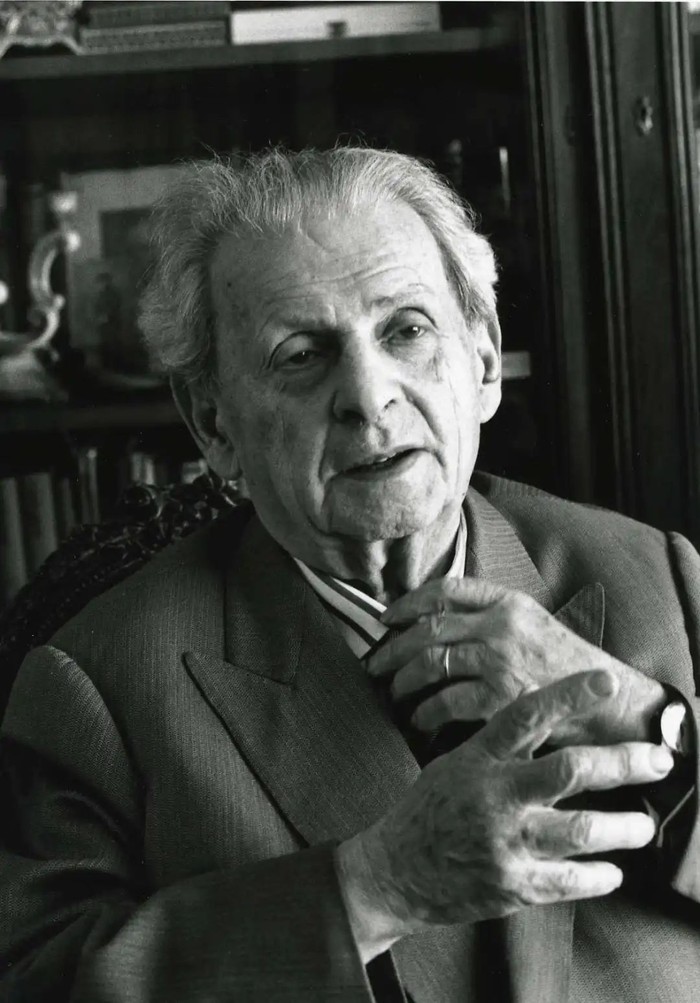

【法】伊曼紐爾·列維納斯 Emmanuel Lévinas(1906-1995)

01

一、愛慾與社會

無論是在《普魯斯特作品中的他者》還是《戰俘札記》中,列維納斯都著重分析了《追憶似水年華》中馬塞爾與阿爾貝蒂娜之間的愛情。馬塞爾對於阿爾貝蒂娜的愛慾中充滿了嫉妒和掌控欲,他想知曉並把握阿爾貝蒂娜的一切,然而,這是不可能的,如他自己意識到的:“欲求越大,越難做到真正的佔有......想見到自己所愛的,就應當設法不看見它”[6]。對於這種關係,列維納斯在《戰俘札記》中分析到:

正是隱藏自己的事態,使得社會生活發酵。使他者感興趣的正是我的孤獨,他者的所有舉止,都圍繞我的孤獨而騷動。這就是馬塞爾和阿爾貝蒂娜。普魯斯特廣闊的作品,在阿爾貝蒂娜作為囚徒和被佔有這兩個主題中達到了高潮,哪怕阿爾貝蒂娜已經消失和死去了,也無損於這兩個主題。構成馬塞爾和阿爾貝蒂娜之關係的折磨,在於有許多事物都是有關於她的:瑣碎的事情,態度,手勢,姿勢——但他永遠不會知曉它們。他對她所知曉的東西,被他永遠不會知曉的東西所控制,因為所有的客觀證據都不如他心中的疑慮強大,這種疑慮將會永遠跟隨著他——而這正構成了他與阿爾貝蒂娜的關係。[7]

無論如何監視和調查,阿爾貝蒂娜“仍保留了一個秘密的維度......當她不再在那裡為她的缺場辯解時,當證據充分而沒有為懷疑留下餘地時,懷疑仍然是完整的”[8]。這樣一來,阿爾貝蒂娜就對馬塞爾保留為不可把捉、不可佔有的他者,所謂的他者其實說的就是主體絕對不可把捉的對象。而所謂的愛慾,在列維納斯那裡指示的就是一種求之不得的關係,就如柏拉圖在《會飲篇》中所說,愛慾既是貧乏又是富足,因為求之不得而貧乏,同時也因為求之不得而充盈和富足。也因此,在愛慾中,自我和他者不會完全融合,如果完全融合,那麼,愛慾也就不存在了,他者也就消弭了。

正是從這種分離的愛慾關係中,列維納斯看出了一種與西方追求總體性或統一性的哲學傳統相決裂的可能性,所以在《普魯斯特作品中的他者》的最後,他說道:“但是普魯斯特最深刻的教誨——如果真是其作品的教誨的話——在於把真實與永遠保持為他者的東西聯繫在一起——與作為缺場和神秘的他者聯繫在一起。它還在於在與‘我’的親密關係中重新發現這種關係,並開創一種與巴門尼德明確決裂的辯證法。”[9]在《時間與他者》中,列維納斯也多次表明了與巴門尼德決裂的企圖,他曾指出,自己對於女性神秘性的設想,要表明的是“性別之間的差異......分割了現實,並且規定了現實作為復多的可能性,從而與巴門尼德所宣稱的統一性相對立。”[10]阿爾貝蒂娜某種意義上就是這種女性神秘性的具身化體現,這種神秘性指向的亦是他者的不可把捉性,自我與他者的永恆分離。所以,從性別關係或愛慾關係中,是可以導出自我與他者之間關係的,而這種關係在列維納斯看來正是社會關係的基礎。

社會關係在列維納斯那裡正是多元,而非一元的,而其奠基則來自於愛慾關係中的二元性。也正是因此,在他對普魯斯特愛慾描寫的解讀中,才尤其強調了其中的社會性面向,在《普魯斯特作品中的他者》中,他指出普魯斯特是“社會的詩人”;在《戰俘札記》中,他也指出,他對普魯斯特的興趣在於其作品中的“主題:社會”。[11]科恩-列維納斯明確指出了愛慾關係與社會關係在列維納斯那裡的關聯,愛慾關係中“為自己”和“他者的神秘”這一二元性,開啟了一種親密但又不同於融合的關係。在愛慾關係之中,自我是被動的,不能把捉他者,卻又不斷追求他者,這就使得自我與他者之間建立了一種既保持關聯,又不會融合,更不會使得他者被自我所同化的關係。而這就是列維納斯所理解的社會關係,這是一種奠基於倫理和愛慾的社會,而非奠基於某種第三項(例如血緣、民族、領袖崇拜、政治共識甚至宗教信仰)而形成的社會。這一思路,顯然對讓-呂克·南希和德里達等人後來的“共同體”思想具有重要影響。這一社會或“不共同的共同體”在《戰俘札記》中是被放在性別關係和親密性(intimité)的層面來探討的[12],它建基於愛慾和倫理,建基於自我和他者的面對面,科恩-列維納斯指出,此時,列維納斯所使用的“面對面”這一希伯來語表述“panim el panim”是複數而非單數的,是“faces to faces”而非“face to face”[13],這更清晰地表明瞭列維納斯將倫理和愛慾置入社會視角中思考的企圖。

02

二、時間的肉身性意義

這種對社會性的思考,同樣體現在列維納斯對時間的思考中,在《時間與他者》中,列維納斯指出時間“就是主體和他人的關係本身”[14],在《從存在到存在者》中,他也指出:“社會性即時間本身”[15]。這一思想在《戰俘札記》中也已經嶄露頭角,而且,我們還可以將其帶入列維納斯對普魯斯特的解讀中,進行再闡釋。科恩-列維納斯通過與胡塞爾內時間意識的對比,指出了列維納斯時間觀的特殊之處。在胡塞爾的內時間意識現象學中,持存(retention)、意向(intention)和預期(protention)三種意識,分別對位於過去、現在和未來三重時間,持存是剛剛過去的東西在意識中的存留,意向是當下的意識,而預期則是當下對於未來時間對象的感知。過去在當下留下光暈,未來在當下投下影子,這就保證了時間的賡續綿延,同時,意識作為一種整體的流動,也保證了意識對於對象的完整把捉。這些對象就像魚群一樣,既在過去—當下—未來交織的時間之網中被捕撈、不會遁入虛空的海洋,又在當下被意識所意向和瞄準,從而可以被主體準確地撿拾。然而,對於列維納斯現象學中的認識對象,也即他者而言,主體是不能在一個當下被把捉的,他(她)永遠在往未來後撤,居於未來的未來,永遠神秘,永遠不可預期。在其晚期思想中,列維納斯又將他者設定在“深遠的過去”,永遠在過去的過去,不可回憶的過去。易言之,列維納斯的他異時間觀既反預期,又反持存,也反在場。

《時間與他者》

所以,在列維納斯那裡,由於他者的不可知曉和把捉,它便也不在場,或者說它是“不在場的在場”,在它依舊與我發生關聯的意義上,他者是在場的,而在其絕對不可把捉的意義上,它又是不在場的。與此同時,它也脫離了我的內時間意識之流,在胡塞爾那裡,內時間意識是先驗自我對於對象進行建構的基礎之一,然而,列維納斯的他者卻是不可被主體所建構的,它自然也就掙脫了意識之流。聯繫到《追憶似水年華》,諸如我們上述的阿爾貝蒂娜對於馬塞爾的他異性和不可把捉性,都表明了他者的“不在場”,他者無法在一個“現在”“當下”被我所把捉。在《追憶似水年華》中,馬塞爾感嘆道:“嫉妒心既沒有過去也沒有未來,嫉妒心想象的事永遠屬於‘當前’。”[16]這其實表達的是類似的意思,嫉妒心是由佔有慾所觸發的,而佔有永遠立足於當前[17],佔有永遠是在當前中的佔有,無論在過去還是未來,我們都不可能真正佔有對象。馬塞爾始終也未能在“當前”佔有阿爾貝蒂娜。

這種將對象置於當前的活動,在列維納斯的思想中,又隸屬於一種更為根本的運動,他稱之為共時性(synchronie)。所謂共時性在他那裡不只代表了對象/他者在一個“當下”被我所把捉,自我和他者處於同一時刻(同時性)之中,還代表了一種將對象置於過去—當下—未來之線性關聯中的連續運動,一種將他者不斷納入同一性的時間運行機制。與之相對,在《追憶似水年華》中,由於對象是他者,不可被把捉,因此,小說的敘事呈現出的就不是一種共時性的時間,而是斷裂、交錯、顛倒的時間,被他者所擾亂的時間,所以,普魯斯特的意識流呈現的不是時間的連續性流動,而是非連續性的流散。科恩-列維納斯指出,在列維納斯的他異性時間觀中,他者和主體的“非同時性”和他者的不可把捉性,必然帶來一種“時滯(time-lag)”[18],主體總是滯後於他者,因此,他者才永不可被認知和把握。這可以用來揭示《追憶似水年華》中的“追憶”或“追尋”模式,由於他者不在場,不能在“當下”被把握,所以,我對他(她)接近的方式只能是追憶,不是通過他者的在場,而是通過他(她)留下的蹤跡而去靠近他(她)。就像馬塞爾對於阿爾貝蒂娜,總是處於追悔、追憶、追悼的過程之中,這是由阿爾貝蒂娜的他異性所決定的。

《追憶似水年華》

基於以上的對比,我們可以將普魯斯特的時間定位為一種感性的時間,它所相對的是胡塞爾強調的那種理性、知覺性和建構性的內時間意識。對於普魯斯特的這種感性時間,列維納斯的稱呼則是“時間的肉身性意義”[19]。“時間的肉身性意義”或者說“肉身的時間”“感性的時間”,是一種愛撫的時間。愛撫指的就是那一摸索他者,接觸他者,接近他者的過程,然而,這一愛撫不會佔有他者,相反,在這一愛撫的過程中,主體離他者越近的同時,也越遙遠,他者在這一過程中永遠不可把捉,永遠將來而未來。“愛撫就是對這種沒有內容的純粹將來的等待。它由持續增長的飢餓構成,由永遠都會更豐厚的允諾構成,朝向一種不可把捉的新視角敞開。”[20]這樣一來,愛撫就使得主體得以接近未來,使得“當下”“現在”得以被釋放,得以向未來敞開,因此也帶來了希望。

在《戰俘札記》中,列維納斯對這種希望和未來的維度,進行了具體的解釋:“它並不是說事情會變得更好——但它在現在本身中就有救贖。此刻,通過愛撫,我們擁有溫柔和肉身感覺。這是一種時間的肉身性意義。”[21]在這種“時間的肉身性意義”中,列維納斯看到了斷裂、異質和永遠不能被同化的他者,看到了他異性的面向,看到了未來和希望。所以,這一“時間的肉身性意義”以及敘事,尤其是普魯斯特的敘事,暗含了某種希望和救贖的維度。對於列維納斯而言,這一救贖的維度,既位於哲學、思想的層面,也位於現實、歷史的層面。在《戰俘札記》中,已經飽經戰爭苦難的列維納斯在筆記本中問道:“歷史將會說出什麼?”[22]面對無盡的苦難,非理性的戰爭,歷史已經說不了什麼了。列維納斯對歷史書寫本身也提出了深深的質疑,與之相對,他更青睞歷史小說,“只有歷史小說,而非‘歷史’,才能給出現在”,因為後者是以時代為節律來編寫的,而前者是以人的生命為節律來書寫的。[23]

在深重的苦難面前,黑格爾式的歷史進化論已經失效,人們也不再能把歷史編制為一種連續、整體的時間序列,並順著這一時間序列通達歷史光明的終點。在戰爭和苦難面前,歷史是無效的,它不能帶來希望。反倒是在普魯斯特式的敘事中,列維納斯看到了時間的斷裂,未來的不可企及和必然來臨,希望的永不磨滅,也看到了愛撫、感性和人的肉身性以及其中的溫柔和人性。[24]相比於冷冰冰的現實和歷史,文學和敘事此時無疑更能給人帶來救贖。如科恩-列維納斯所說:“對列維納斯來說,對於普魯斯特式敘事之內在性的召喚,並不是一種逃避生活經驗的方式;相反,它是一種更深入地滲透到敘事的倫理使命之緊迫性中的手段,它超越了歷史的事實性。”[25]

03

三、人質與神聖

以上我們結合《戰俘札記》中的普魯斯特筆記以及列維納斯其時的處境,闡釋了普魯斯特、文學和敘事對於列維納斯的重要意義。不過,這並不能完全概括列維納斯的普魯斯特觀。在其晚年(1992—1994年)的一次訪談中,列維納斯再次提到了普魯斯特及其作品,從這段訪談中,我們可以明顯看出他把對普魯斯特的理解進一步轉向了倫理和上帝。他說道:“普魯斯特的主觀性帶有一種悲傷”,而這種悲傷的根本是因為人物們認為“我有罪,因為我是罪人”,這尤其表現在阿爾貝蒂娜身上。此時,她在列維納斯的哲學劇情中從配角變成了主角:“在他(普魯斯特)筆下的每一個人物都感到自己是有罪的,尤其阿爾貝蒂娜,因為他們懷著各種別的情感,比如羞恥、冷漠、赤裸、孤獨,這些情感沒有明說卻顯露出來,不管怎樣,他們已經能聆聽上帝的話語。”[26]這顯然與列維納斯晚期的思想轉變有關,其時列維納斯更強調主體的“不安”意識,它類同於阿爾貝蒂娜的那種負罪感,她為他者而感到有罪。而且,其時他的思考也更多地將倫理和上帝勾連了起來,“在對他人的責任中,發現他人的面容,是我們聆聽上帝聲音的方式”[27]。所以,阿爾貝蒂娜在對他人的負罪感中,也聆聽到了上帝的話語。

在普魯斯特的小說中,人物的罪感首要地總是來自於對他人的負罪、羞恥和愧疚,這已經是一種倫理。對於列維納斯而言,這種負罪的狀態,也是負責的狀態,而這同時也就是“人質”的狀態。緊接著上面的談話,列維納斯馬上談到了人質:“對他人負責,就是成為人質......社會中,存在著一種永恆的人質狀態。我們總是某個人的人質,卻絕不會去抱怨。”[28]在這裡,列維納斯再次談到了社會,不過此時奠定社會的基礎已經不僅是愛慾中的二元性或多元性,而是人質狀態,是自我對他者的絕對負罪、負責和負債。充滿負罪感的阿爾貝蒂娜是他者的人質,而馬塞爾又何嘗不是呢?早在《戰俘札記》中,列維納斯就已經指出:“阿爾貝蒂娜作為囚徒的所有歷史,也就是與他人關係的歷史。”[29]人質,本質上也就是囚徒,他者的囚徒。所以,在《戰俘札記》中,在對於普魯斯特的閱讀中,一種有關“人質”的思想已經在列維納斯的構思中成形。而在上述訪談中,他確實說道,他的“人質”思想正是來自於被納粹迫害期間,或者說被俘期間:

“人質”這個詞,我是在遭到納粹迫害的時期認識它的。當納粹把你作為一個人質時,是把你當作另一個人來懲罰。對我來說,除非這個詞在歷史語境中接受了一種可能是光榮的意義,它並沒有其他的意指。這種作為人質的災難,具有某一種光榮,因為成為人質的那個人知道他可能要面對被當作另一個人殺害的危險。然而,在作為人質的狀況下,即我稱作“人質的無條件”,在悲劇性的命運之外難道不是也有一種至高的神聖感嗎?[30]

從這段話中,我們可以看出,正是倫理學,更準確地說,對於倫理學的思考,使得列維納斯獲得了某種超越性,使他得以從囚禁和戰爭的苦難中升起希望,從而獲得拯救。“人質的無條件”意味囚徒那糟糕的境地,他無容身之所,甚至無立錐之地,他的空間連同生命隨時都可能被剝奪。然而,另一方面,也正是這種“人質的無條件”使得囚徒得以解放,此時他已經一無所有,已經無需為自身顧慮什麼,因此他可以真正步入“為他者”的榮耀。哪怕他為人所殺害,那也是為他人而死,為他人的罪過而死,甚而也是為他人之罪過贖罪而死。死,此時不是“自我的死”,而是“為他的死”。此時,人質的無條件性,從消極的“沒有條件”“沒有位置”,變成了積極的“無條件地”奉獻甚至犧牲。我們從這一思想中很自然就會聯想到耶穌的“神性放棄(kenosis)”,不過,在訪談中,列維納斯對於這一思想與基督教的關聯表述得模稜兩可,他只是強調猶太教中一直有這一思想,而這一思想所代表的就是“神聖性”。他說:“我使用這個詞,也是為了表達人類的神聖性。‘神聖性’這個詞要比‘人質’的表述更討好”[31],而“神聖性”所代表的“正是在可能降臨到他身上的苦難之中期望對他人為善的力量”[32]。列維納斯在同為囚徒的阿爾貝蒂娜身上同樣看到了這種“神聖性”,或者說,作為囚徒的阿爾貝蒂娜,使得作為囚徒的列維納斯,進一步確認了這種人身上的神聖性。

04

小 結

科恩-列維納斯指出在列維納斯對於普魯斯特的解讀中,呈現出兩種相反的超越(transcendance)運動,一種是向下超越(transdescendence),一種是向上超越(transascendence)。這兩個概念的區分來自於列維納斯的摯友讓·瓦爾(Jean Wahl)[33],瓦爾通過對克爾凱郭爾有關主體性與絕對之關係的思考,闡釋了這兩種超越運動。前者,也即“向下超越”指的是一種跌落和迴歸,跌落向始源之處,這一始源之處是在存在之前,而且沒有出口的[34]。它近似於列維納斯哲學中的il y a——先於“存在”、意識和理解的實存,它是一片晦澀晦暗的區域,其中還沒有實體和主體性,它們正有待逃離il y a之後誕生。這可以指示普魯斯特作品中那一唯美主義的面向,在這一面向中,美的中立性和至高性,最終會淹沒倫理,淹沒人的面容,用魅惑的巫術和咒語,取代現實和人與人之間的真實關係。後者“向上超越”,指的則是朝向面容和他人的運動,它包括愛慾、親近和人質等一切朝向他者、朝向他人之他異性的超越。這兩種運動,不只可以概括列維納斯的普魯斯特觀,也可以概括列維納斯矛盾的文學藝術觀。當然,列維納斯更為關注的是第二種運動,也即文學中朝向他者向上超越的運動。《追憶似水年華》確實遍佈這種向上超越的運動,在這個意義上,列維納斯以一種獨特的視角打開了普魯斯特作品中的倫理維度。他將對《追憶似水年華》的解讀,從簡單的道德判斷中解脫出來,讓其不再蒙上索多瑪和蛾摩拉的陰影,朝向一種複雜而豐饒的自我與他者之關係敞開,也為一種文學倫理學的建構帶來了無盡的啟示。

基金項目:本文繫上海市教育發展基金會和上海市教育委員會“曙光計劃” 資助項目“列維納斯之後的西方倫理批評研究” (20SG25) 以及中央高校基本科研業務費項目華東師範大學引進人才啟動費項目(2021ECNUHLYT039) 成果。

[作者簡介]

王嘉軍:華東師範大學中國語言文學系教授,博士生導師,中國文藝理論學會常務理事、副秘書長,中國藝術人類學學會藝術與社會研究專業委員會常務理事。

本平臺是中國藝術人類學學會

藝術與社會研究專業委員會微信公眾號,

致力於推進藝術與社會領域的研究。

.

注:本公眾號轉發文章僅供學術交流,如需引用請查閱原文發表期刊或著作。

敬請期待更多

……

版丨王夢媛

初審 | 王夢怡

複審丨李竹

終審丨盧文超